実例

「品質の高い越前和紙」と認められてきたからこそ、数々の歴史に残る実例を残してきました。越前和紙の特徴となる「高品質」から産まれた越前和紙をご覧ください。

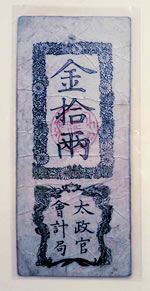

日本初の紙幣

『お札のふるさと 越前和紙』

薄く丈夫で、水にも強い越前和紙は、技術の向上によって印刷にも適し「黒ずかし」など偽造防止にも優れていたため、藩札から始まる日本の紙幣の歴史と共に歩んできました。

(藩札…領内だけで通用する紙幣)

| 1661年 | 日本で最初の藩札が福井藩にて発行された。 福井藩藩札用紙を五箇村で漉く。 |

| 1868年 | 政府で今までに発行された各藩の藩札を比較検討した結果、「五箇村の紙が一番良い」とされ、福井藩が全国通用の太政官金札(だじょうかんきんさつ)を発行することになった。 |

| 1923年 | 「川上御前」を紙祖として、大蔵省印刷局抄紙部王子工場及び、三島高野製紙場へ分祀(ぶんれい)する。 |

| 1932年 | 越前製紙工業組合を設立する。 |

| 1942年 | 14企業が終結して「岡太製紙施設組合」を組織し、「抄紙部(印刷局抄紙部越前工場)」が誕生。 |

| 1947年 | 「岡太製紙施設組合」は、「岡太製紙工業協同組合」と改めた。 同年、天皇陛下が「岡太製紙協同組合抄紙部」工場(印刷局抄紙部越前工場)で、紙幣用紙と越前和紙の抄造をご覧になる。 |

| 1945年 | 「岡太製紙協同組合抄紙部」工場(印刷局抄紙部越前工場)で日本銀行券用紙を抄造する。 |

| 1949年 | 後半、紙幣用紙の抄造は、印刷局直轄工場へ移されることになった。 |

| 1950年 | 11月、日本銀行千円券用紙の契約は打ち切りとなった。 |

| 1951年 | 2月、日本銀行券用紙漉き立ての任務を終えた「抄造部」解散し、10年間にわたる「昭和のお札漉き立て」に終止符を打った。 |

その他にも越前和紙の魅力はたくさんあります。越前和紙の里にて、越前和紙を感じてみませんか?

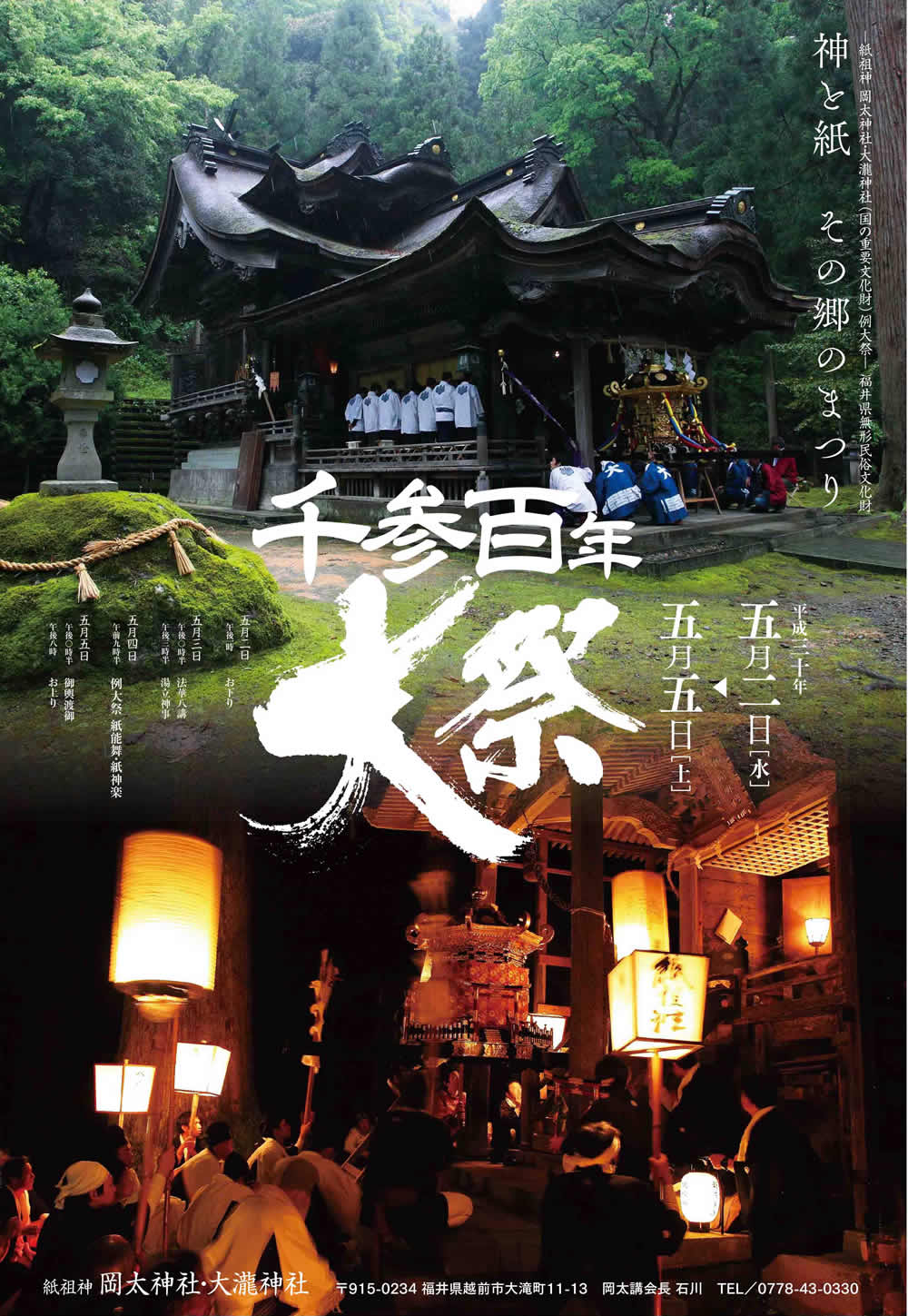

1300年大祭・御神忌(平成30年)

1300年大祭・御神忌(平成30年)